3月6日-7日,集团党委书记、董事长成斌带队赴北京、雄安新区考察中科院“伏羲农场”智慧农业科研发展和应用情况。

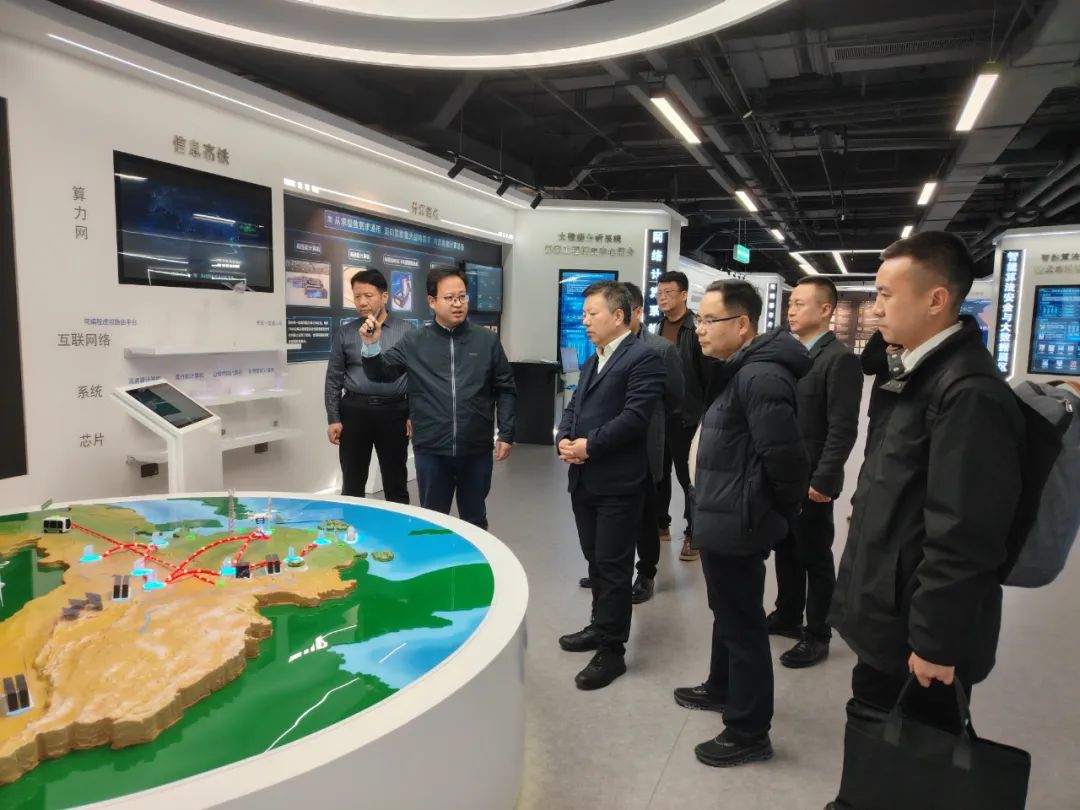

成斌一行先后参观了中科院计算技术研究所历史展厅与现代展厅、中科院“伏羲农场”雄安指挥中心和土壤能谱检测技术标定样品库,深入了解中科院“伏羲计划”、“鸿鹄计划”等智慧农业前沿技术研究和成果应用转化有关情况,实地考察“伏羲农场”智能农业系统实时运行以及测土配方施肥技术应用新模式。

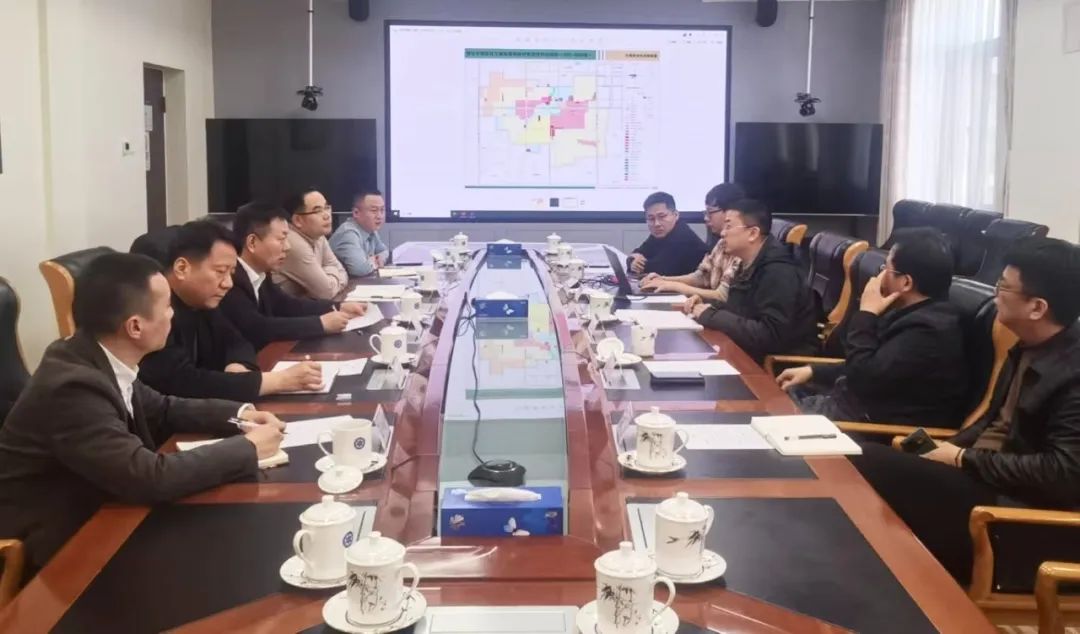

在中科院院部,成斌一行与中科院可持续发展局农办常务副主任王竑晟、中科院智能农业机械装备工程实验室张玉成博士团队进行座谈交流,张玉成博士系统介绍了“伏羲农场”智慧农业项目建设背景、发展历程、取得成效和未来规划,双方围绕西安“伏羲农场”应用场景落地、技术装备实施方案及前期筹备工作展开深入交流。

王竑晟表示,近年来,中科院一直着眼于国家战略需求和未来发展,推动各研究所积极布局农业现代化领域的关键技术研究,着力为企业创新发展提供服务保障。西安农投作为西安市“三农”领域投融资总平台,在都市现代农业发展新模式构建、农业新质生产力培育等方面已经做出了很多实质性成效,希望中科院与西安农投加强沟通,全力推动合作共识落到实处。

成斌表示,中科院作为中国科学研究的领军机构,具有卓越的学术水平、强大的科研成果创新能力,是中国乃至全球科研领域的重要力量。通过这次考察调研,全面深入了解了中科院在农业科技创新、智慧农业应用方面的成果,希望双方通力合作,加快推进“伏羲农场”项目在西安市落地转化,打造西北首个智慧农业应用新场景。

下一步,集团将携手中国科学院,共同推动更多优质农业科技创新成果在西安落地转化,不断拓展西安都市型现代农业发展、农业新质生产力应用的新模式、新路径。

集团党委委员、副总经理沈建锋,集团相关部门、子公司负责人参加。

中国科学院计算技术研究所简介

中国科学院计算技术研究所(计算所)成立于1956年,是我国首个专注计算机科学技术研究的综合性学术机构。作为中国计算机事业奠基者,计算所研制出首台通用数字计算机、奠定高性能计算研发基础,并诞生了我国首枚通用CPU芯片。六十余年来,它培养了数百名计算技术骨干及20余位院士,培育出西安微电子所、软件所、联想、曙光、龙芯等十余家重要机构与企业。截至2024年,累计荣获258项科技奖励(含55项国家级),在计算机体系结构、芯片设计等领域取得突破性成果。计算所秉持“基础性、战略性、前瞻性”原则,践行“创新、求实”理念,以建设国际一流科研机构为目标,持续推动我国信息技术发展和产业升级。

关于“伏羲农场”

农业农村部出台的《全国智慧农业行动计划(2024—2028)》中,明确提出要探索推广中科院“伏羲农场”等未来应用场景,加快推动智慧农业全面发展。中科院伏羲农场是以AI、大数据等新一代信息技术为核心的农业智能化示范基地,旨在破解传统农业劳动力短缺、效率低及资源浪费难题。项目依托中科院多学科创新资源,构建“感知-通信-计算-控制”全链条体系,通过“天空地人机”立体监测网络和农业算法模型,实现种植全流程数字化决策。基于第三代智能农机装备,集成无人驾驶、变量作业等功能,结合精准整地、播种、施肥等九步标准化流程,打造绿色高效生产模式。农场配备“三室两厅”“三库一塔”基础设施,作为农业科技成果转化的“4S店”,推动智慧农业技术规模化应用,助力国家粮食安全战略实施,为农业现代化提供可复制的技术范式。

编辑:刘逸秋